马克思主义理论(五) (6-4)

布鲁门伯格关于所有这些戏剧性故事的总的看法是,如果科学的一种“实证主义”哲学已经在这段时期盛行起来(对于这种哲学来说,理论或多或少只不过是一些方便的“模型”,而不是真理的候选者),那么哥白尼的建议就会在科学史中占据一个荣耀的位置,但却不会引发时代冲突和释放“时代‘能量’”,这些故事正是这种能量的早期表现。“对于哥白尼来说,在其对宇宙体系的改变中,重要的是对理性声言真理作出正式说明;而反哥白尼的回应目标一旦完全形成,则是要反对那种声言”(第三部分引言)——这就是为什么对于启蒙运动来说,哥白尼的变革会成为理性进步的范例的原因。这同时也解释了为什么在那场范式论争中,两个阵营都变得如此教条和拘泥于偏见。“声言真理的伦理在于,他们不得不要求其支持者所拥有的信念和证词比通常属于一种科学理论(或者更一般地说,属于一种理性断言)的更强。”于是,那些未被说服的或者犹疑不定的人很快就成了“理由”的叛徒……(同上)。因此,对于一个“对人在理解世界的过程中所能获得的帮助总是处于相同级别表示历史尊重”的人来说(也就是说,对于我在第3节把布鲁门伯格描述成的那种“相对主义者”来说),理解“声言真理(以及‘启蒙’)的伦理”所能够创造出来的那些不尊重和不宽容是很重要的。关键在于,通过把它描述成模糊性的主要来源、一种对“求力意志”的表达等等,而不是通过把对启蒙运动声言真理的指责加进一连串相互指责中来理解这些事情。布鲁门伯格躲过了那个陷阱,因此,第三部分(以及继续讨论它的某些主题的第四部分)是对人关于真理(以及关于我们时代的历史,他所复述的那些历史中的故事是如此具有说服力和范例作用)的态度的一种“人类学”所做出的重要贡献。

8. 人的“被从中心移开”以及“更加哥白尼”的努力

哥白尼主义的“英雄时代”以牛顿成功统一天文学和物理学而达到顶峰,接着就到了对其进行隐喻性解释的时代。在这个新的时期,在把理论家当成“作恶之人”以及把地球“星辰化”(伽利略曾经公开称颂过这一点)的早期隐喻出现之后,接下来的隐喻都提出了天文学变革对于人与宇宙之关系的正面或负面的含意。丰德奈勒认为,地球与其他诸行星构成了一种有益的“民主的”平等。(这一隐喻与启蒙运动关于人参与其中的一种理性的宇宙共同体的假想相一致。)歌德则更加犹豫不决。在他看来,放弃“宇宙中心的巨大优越性”就意味着,“一个清纯虔敬而又浪漫的伊甸乐园、感官的证据、充满诗意的宗教信仰……灰飞烟灭了”;但与此同时,新的学说“在它的皈依者们看来,却又无异于要求了观念的自由,认可了思想之伟力,这真是闻所未闻,甚至连做梦都想不到的。”尼采则对此明确持否定态度,他问道,“自哥白尼以来,人的自我贬低,他的追求自我贬低的意志,难道不是一直在进行吗?”——因为他的“生存在事物的可见秩序中似乎显得更加随意、卑贱和可有可无。”即使是我们中的那些最不愿意认为人的命运依赖于他在自然界中被预先给定的位置,而不是依靠其自身努力的人(比如在其他场合下的尼采),都发现人“被从中心移开”的图景是如此令人信服(尤其是作为我们克服人类中心主义幻觉的范例),以至于被认为在历史中可以互换的地心说和人类中心主义,在三个世纪内都被认为是对“近代科学所征服的东西”的概括描述,这一点几乎从未受到过挑战。因此,布鲁门伯格对一种地心的宇宙论总是包含着一种人类中心主义的世界观的假说的批判(第二部分,第三章),对于哥白尼革命的负面和(多少有些沾沾自喜的)正面的解释都有着相当基本的密切关联。我们不再可能把人的“被从中心移开”的隐喻同对我们历史中连续的思维模式的一种实际描述混淆起来。

数学联邦政治世界观提示您:看后求收藏(同人小说网http://tongren.me),接着再看更方便。

相关小说

- 师尊把自己做成傀儡送给我

- 柯哲圣:“我愧对你!但是我并不爱你!”古元白:“既不爱我!你便该是自由的!”端木邑:“只要阿肃能活,即便是将我千刀万剐,我也甘之如饴。”红肃......

- 2.8万字1个月前

- 嗯嗯,蛮喜欢的吧

- 混血文吧,乱七八糟的,嘿嘿~

- 1.7万字1个月前

- 历喵和神兽日常

- 历喵和寻宝记神兽小剧场的神兽日常

- 3.9万字1个月前

- 上神修仙录

- [已完结]失落已久的魔族公主,意外成为上仙云锦的徒弟,她爱慕他、念他,甚至愿意为了他付出生命。云锦:“我喜欢你,生生世世,我只有你一个人,只......

- 12.9万字1个月前

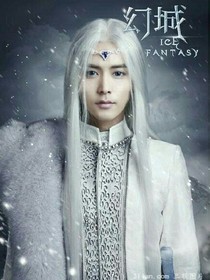

- 幻城之情深不悔

- “就算是离经叛道,万人指责,我又何必在乎众人世俗的眼光。”“不要哭,我这样的人不值得。”一朝遇见,不悔情深意重,不惜拿命来换……

- 1.5万字1个月前

- 快穿崩坏剧情系统

- 001,作为第一个圆满毕业的系统,身居榜单,各科考核成绩都十分优秀。首先离开,到大千世界挑选自己满意的宿主。他的任务是打破常规,崩坏剧情,他......

- 1.9万字1个月前